Liebe Wagner-Freunde,

diese Festspiele sind anders – aber nicht uninteressanter als andere. Denn mit dem vom Diskurs Bayreuth veranstalteten Ring 20.21 gelang in Bayreuth etwas durchaus Ungewöhnliches. Zumindest mir hat er in allen Einzelteilen, die sich zum Ganzen rundeten, sehr gefallen.

Mehr darüber können Sie in meinen vier Rezensionen lesen, die ich gerade auf der Seite deropernfreund.de veröffentlicht habe – falls Sie mehr Bilder als die vier, die ich gerade anhänge, sehen wollen, sollten Sie sich die Seite anschauen.

Beste Grüße aus Richard-Wagner-Stadt

Frank Piontek

Diskurs Bayreuth: Ring 20.21

DAS RHEINGOLD – IMMER NOCH LOGE (Diskurs Bayreuth: Ring 20.21 – Teil 1)

Uraufführung: 29.7. 2021

Wer ist Loge? Ist er ein gescheiterter Aufklärer oder ein skrupelloser Intellektueller, ein Opfer oder ein Täter

des Systems Wotan? Teil 1 des außergewöhnlichen Ring-Projekts des diesjährigen Diskurs Bayreuth, dessen

Ergebnisse nur schwer zwischen zwei Buchdeckeln zu vereinigen sein werden (wir freuen uns darauf),

beantwortet die Frage auf eine Weise, die den Ring, genauer: das Ring-Finale weiterdenkt; gegenüber kann

der Besucher des Festspielhügels die Götterdämmerungs-Installation Chiharu Shiotas bewundern, betrachten

und umrunden. Gegenüber, das heißt: dem Teich im Festspielpark entgegengesetzt, an dem, topographisch

höchst passend, nach dem Ende des Endes Immer noch Loge eine Antwort auf die eingangs gestellte Frage

zu geben versucht. Den musikalisch-spielerischen, 60 Minuten kurzen Vormittag haben drei Männer

entworfen, die für ihre Kunst gleichsam brennen: der Librettist Paulus Hochgatterer, der Komponist Gordon

Kampe und der Puppenmacher und -spieler Nikolaus Habjan.

Wagner-Puppenadaptionen zumal im Ring-Bereich sind nicht neu; zwei Tage nach der Premiere von Immer

noch Loge wird ein Ring-Figurentheater in Bayreuth gastieren, vor 30 Jahren verfilmte das hiesige WolleWürfel-Figurentheater die Tetralogie, es existieren mehrere animierte Ring-Filme, ja: man könnte

inzwischen ein Buch zum Thema „Wagner und das / im Figurentheaterspiel“ machen. Der Ring eignet sich

vielleicht deshalb so gut für diese vielfältige Spiel-Art, weil die fantastischen Figuren ein Kasperletheater

höherer und höchster Ordnung geradezu provozieren: nicht nur in Hinblick auf Siegfried als Krokodil-,

pardon: Drachentöter. Nun also entwarf man ein Endspiel, um es am geeigneten Ort zur Uraufführung zu

bringen – denn die Rheintöchter durch den Teich schwimmen zu lassen ist so naheliegend wie betörend.

Habjans Rheintöchter aber sind keine erotisch reizenden, sondern blau schimmernde, kalte Wasserwesen, die

es lieben, wie Gollum die Fische aufs Wasser zu schlagen, um sie zu töten. Die Szene spielt nach dem

Walhallweltbrand, die uralte Erda, persönlich gespielt vom Meister der Klappmaulpuppen, im Rollstuhl auf

einem langen Steg sitzend (Bühne: Julius Theodor Semmelmann) hält Gericht über den gefangenen

Feuergott, dessen Elementarwirkung kaum etwas Anderes als Asche hinterließ. Ist er schuld daran? War er,

als „Plappermaul“, der „Brandstifter“? Ist er verantwortlich für das Welteschensterben? Wo die Welt stirbt

und der Ring zur ökologischen Parabel auf den drohenden Weltuntergang wird, scheint Immer noch Loge

Partei zu nehmen gegen den Gott, der noch vor Gericht das Spotten nicht lassen kann; Kampes Musik

begleitet alle Nuancen und alle pauschalen dramatischen Affekte des Texts mit einer Souveränität, die das

Dunkeldräuende und das Populäre umfasst. Wir hören Rezitative, Arioses, Terzette und Couplets, Walzer

und tänzerische Viertakter, eine Elegie im Sechsachteltakt („Was bleibt übrig, wenn Helden verbrennen?“)

und, auf Loges „Neid“-Tirade, ein buffoneskes Parlando. Wo Wagner – in Text und Musik – ausdrücklich

zitiert wird, geschieht‘s allein aus juristischen Gründen: „Welchen Handel hätt ich geschlossen“, also Loges

Frage an den vertragsverzweifelten Wotan. Nur sieben Musiker genügen, um eine pralle KammerorchesterPartitur zu realisieren, in der doch jedes Instrument als individueller Solist hörbar ist: Violoncello und Bass,

Klarinette und Bassklarinette, Horn und Trompete, Posaune und Schlagzeug – letzteres begleitet Erda, nach

dem initialen Es des Grundrauschens des Vorspiels dieser Loge-Geschichte bis zum Ende, in dem die letzten

Töne der Kuhglocken im Nichts verhallen. Doch ist es nicht, wie‘s im Libretto steht, die Göttin, die übrig

bleibt. Wird Loge bei Hochgatterer mit einem Fisch gestopft und sodann in seinem Käfig angezündet, darf

er bei Habjan die Urmutter zudecken und die für sie vorgesehenen letzten Worte singen: „Sie lächelt. Seht

ihr sie lächeln?“ Womit schon mit der ersten Aufführung des neuen Werks die zentrale Aussage des

Schlusses ins Gegenteil verkehrt, vielleicht, wie Ernst Bloch gesagt hätte, „zur Kenntlichkeit entstellt wird“:

denn Hoffnung auf einen gerechten Ausgang des Welt-Prozesses scheint es nicht mehr zu geben, weil

Feuergötter sich im Feuer besonders wohl zu fühlen pflegen.

Rein technisch machen Habjan und seine beiden Puppenassistenten (Clara Rybaczek und Stephan Q.

Eberhard) das hinreißend. Den Teich im Festspielpark werden sich die Zuschauer zukünftig kaum anders

vorstellen als von leicht gruseligen Rheintöchtern bevölkert, von denen die dritte ziemlich tot erscheint und

als hilfloses Bündel von ihren beiden Schwestern mitgezogen wird; wenn Daniela Köhler sie lange im Arm

hält, begegnen sich Figur, Mensch und Sänger so wie Erda und Stephanie Houtzeel, die eine wunderbare,

warm intonierende Mezzo-Erda singt und – „Der Weltenbrand! Der Weltenbrand!“ – plötzlich wie eine

aufgeregte Prophetin auf- und zur Puppe springt, um mit ihr zusammen zu sein. Später wird auch der dunkle

Bariton Günter Haumer seine konzertante Komfortszene verlassen, um ins Wasser zu steigen und sich ein

wenig später in Windeseile in Loge zu verwandeln, der das letzte Wort haben wird. Wer also ist Loge? Ein

„Zündler“, so Habjan, der immer zu überleben scheint, auch wenn er in einem Sarg lebt, in dem er sich auf

Aschenhaufen bettet. Nennt man Loge auch „Lüge“, so ist er doch auch dafür gut, ein groteskes wie am

Schnürchen ablaufendes musikalisches Puppenspiel provoziert zu haben, das nach dem leisen Schlussakkord

– und dem mehr als freundlichen Applaus – in seiner realen Entsprechung so schnell kein Ende finden wird.

Frank Piontek, 29.7. 2021

Fotos: ©Bayreuther Festspiele / Enrico Nawarath

DIE WALKÜRE (Diskurs Bayreuth: Ring 20.21 – Teil 2)

Premiere: 29.7. 2021. Besuchte Vorstellung: Generalprobe, 23.7. 2021

Während die Wagnersche Harmonik zwischen Gewesenem und Zukünftigem schwankt, ist die koloristische

Dimension recht eigentlich von ihm entdeckt worden.

Theodor W. Adorno: Versuch über Wagner. V: Farbe.

Dass Hermann Nitsch, der Großmeister der Aktionskunst, der Zeremonienmeister der Prinzendorfer

Schlacht-Festspiele, einmal mit einer „Malaktion“ in Bayreuth auftreten würde, war spätestens zu erwarten,

seit er in einigen Opernhäusern Stücke ausstattete und aktionistisch bereicherte, die zu seinem persönlichen

Stil zu passen scheinen: Massenets Herodiade und Messiaens St. Francois d‘Assise eignet auf je

verschiedene Weise etwas, was einen alten Leben-und-Tod-Mystiker wie Nitsch in den Bann ziehen musste.

Dass er einmal eine Parsifal-Aktion veranstaltete, war kein Zufall, wenn auch noch keine direkte Bewerbung

für eine mögliche Inszenierung des „Bühnenweihfestspiels“ in der Gralsburg der Wagnerianer selbst. Dass er

nun spät, doch wohl nicht zu spät am Ort in Erscheinung tritt, indem er seine Mitarbeiter am Heiligen Werk

auf der Bühne des Festspielhauses agieren lässt (und sie vom rechten Inspizientenpult aus dirigiert), ist

somit fast folgerichtig, auch wenn‘s „nur“ Die Walküre, nicht Wagners „letzte Karte“ ist.

Bildende Kunst und Oper: die Begegnung ist nicht neu, sondern spätestens seit der Moderne erprobt, wobei

die Frage stets war, ob der Maler oder Bildhauer (wie Alfred Hrdlicka, der den Meininger Ring skulptierte)

einen Beitrag zum Gesamtkunstwerk liefert oder eine eigenständige Position einnimmt. Die Zuschauer, die

die Generalprobe der ungewöhnlichsten Bayreuther Walküre aller bisherigen Zeiten erleben konnten,

einigten sich darauf, dass Nitschs Beitrag zum Musikdrama “nicht gestört“ hätte – wer länger über den

Abend nachdenkt, wird zum Ergebnis kommen, dass die Meinung zwar nicht ganz falsch, aber ungerecht ist:

denn ein Zusammenklang zwischen Bühnenaktion, Musik und Bild musste unausweichlich entstehen, wenn

man es nicht vorzog, die Augen zu schließen. Immerhin birgt die versöhnliche Aussage das Urteil, dass die

ungewöhnliche Kombination von viertelszenischer Aufführung der Walküre und gleichzeitiger Herstellung

mehrerer Schüttbilder einen eigenen Reiz hatte, der das Kunstwerk Oper nicht beschädigte, freilich auch

nicht en detail berührte. Dass Wagner selbst die Aktion in einem mindestens 50 Seiten langen Aufsatz

vehement abgelehnt hätte, weil unterm Strich kein „Gesamtkunstwerk“, sondern – in Brechtschem Sinn –

bisweilen eine mehr oder weniger deutliche Trennung beider Sphären entstand, macht das Unternehmen

nicht obsolet. Im Gegenteil: Die Berührungen zwischen der Farbe, den Farben und der Dramaturgie des

Werks zu beobachten, ist äußerst spannend. Ohne gleich von „Synästhesie“ zu reden, darf Nitsch zitiert

werden: „die malvorgänge sollen wie musik sein. Klänge werden zu farben“. Was hier entstand, war

durchaus neu, auch wenn kein neuer Blick auf die Walküre selbst erwartet werden konnte – allein die

persönliche Deutung eines Künstlers, der es liebt, in Farben zu schwelgen und sich auf das Abenteuer

einließ, sich live von Wagners Musik inspirieren zu lassen, um zu belegen, dass sich das orgien mysterien

theater vom früheren Gesamtkunstwerk direkt ableitet.

Die Wahl der Farbe hängt von keiner Regel ab. Das koloristische Moment, über das Wagner in voller

Freiheit gebietet, ist zunächst die Domäne seines Subjektivismus.

Adorno

Auftritt der Sänger. Sie tragen weite schwarze, leicht wallende Gewänder, die die Erinnerung an den großen

Wiener Maler Gustav Klimt wachrufen. Mit dem ersten Takt beginnt Nitschs Mannschaft zu schütten: von

oben, acht Meter hoch, läuft die Farbe langsam hinab. Unten macht es vernehmlich „Schwapp“, wenn die

untere Fläche beschüttet wird. Grün, blau, violett, das sind die Farben der Natur, die Nitsch dem

Wälsungenpaar schenkt, grün und blau sind die Farbakzente fast des gesamten ersten Akts. Der Rezensent

denkt an eine der legendären Regieanweisungen Fritz Kortners: „Mehr grün!“ – aber mehr Grün geht kaum,

bevor in einem der wenigen, aber sehr genauen Wechsel der Farbakzente der „Wonnemond“ in Blau

erstrahlt. Nitsch interpretiert die dramaturgischen Wendepunkte der Walküre auf eine Weise, die vermuten

lässt, dass die Farbpunkte und -akkorde, die an Kandinskys Farbmetaphysik denken lassen, auch anders

gesetzt werden können. Dennoch ist hier alles logisch – beginnt Wotans Monolog in tiefem Blau, was

Ausdeutungen in Richtung Königtum möglich macht, wird die Rückwand schon schnell in ein sattes,

leuchtendes Schwarz gesenkt: Alberichs Heer der nächtlichen Nibelungen ist dunkel, nicht leuchtend wie

eine Todverkündigung, die in Gelb gemalt wird (dass die Compagnie des knappen Dutzends Malergehilfen

wie ein kleines Nibelungenheer erscheint, hat an diesem Abend seinen eigenen Witz). Der Verlauf – in

Zusammenhang mit den von oben geschütteten Farbstreifen hat das Wort einen Doppelsinn – organisiert

sich bei Nitsch nach einigen wenigen, aber überzeugenden Crescendi, Decrescendi und nochmaligen

Steigerungen; am Ende des 1. Akts tritt, nachdem das Blau der Natur aufstrahlte und sich wieder

abschwächte, endlich, es muss einfach bei Nitsch in Erscheinung treten, ab „Siegmund heiß ich“ ein

kräftiges Rot: als Signum der Vitalität des (Wälsungen-)Bluts.

Beginnt der vitalistische 2. Akt mit einem strahlenden Farbklang aus Gelb und Orange, einer

Farbsymphonie, in der das Blau zunächst noch ausgeschlossen ist, erglänzt die Götternot in Grau, dann in

Schwarz – Helligkeit kommt erst wieder ins Spiel, wenn Wotan sich mit Brünnhilde über Siegmund streitet:

ein Hoffnungsstrahl am Horizont, Rosa und Grün besiegen die Finsternis, Siegmund und Sieglinde sind

weiß, nichts als weiß (so weiß wie der Tenor, der den einzigen wahren „Helden“ der Tetralogie an diesem

Abend singt). Und rot ist, natürlich, der Kampf, der den Helden fällt; das Blut wird diesmal geschüttet, nicht

vergossen.

… in der Art, dass jene Farbe selbst zur Aktion wurde.

Richard Wagner: „Zukunftsmusik“

Es eröffnet auch den dritten Akt, der die Walküren rot, sehr rot ausstattet. Bevor es schließlich den letzten,

gewaltigen Farbakzent des Feuerzaubers macht, dürfen Sieglinde, in einer der auratischsten „Stellen“ des

Ring , im symbolischen Grün der Hoffnung schimmern und die Walküren in Weiß abgehen. Erregt Wotan

sich immer mehr gegen die abtrünnige Tochter, wird das Schütten merklich mächtiger, grün, mehr grün

(denkt der Besucher), ein Violett, das die Erinnerung an die Frauenbewegung wohl unabsichtlich provoziert,

leitet über zu Nitschs Haupt- und Lieblingsfarbe – um die Wand auch im unteren Drittel ins Tiefrot zu

setzen, wird nun – ab „Du zeugtest ein wildes Geschlecht“ – von unten geschüttet; der Feuerzauber glüht

höchst vernehmlich von der Wand, über der immer wieder Nitschs Assistenten erscheinen, um ihre Kannen

an den Rand zu setzen. „er war immer mein lehrer“, schreibt nitsch im programmheft. Auf der Bühne sieht

man die Schüler des Schülers am heiligen Werk.

die innerhalb des spieles ästhetisch sich verwertende abreaktion macht die ursache von individuellen

neurosen bewusst.

Hermann Nitsch

Erscheint die Bühne mit ihren gewaltigen zwei horizontalen und vertikalen Malertafeln wie ein bespieltes

Gemälde, so agieren die Sänger so, wie man es von konzertanten Aufführungen kennt: andeutungsweise

interagierend. Es herrscht ein Berührungsverbot, die Walküren stehen, seltsam zu sehen, stocksteif, als

sängen sie ein Oratorium. Wenn Siegmund Sieglinde zart an den Wangen berührt, ist‘s eine Sensation. Aus

der Zeichnung, die in Wagners Musik ein vollkommenes Bild ist, wird plötzlich ein Gemälde. Wie eine

Befreiung der Szene wirkt es auch, wenn Brünnhilde sich begeistert dazu entschließt, Siegmund zu retten

und gleichzeitig, als szenischer Kontrapunkt, eine weißgewandete Frau mit verbundenen Augen, eben eine

typische Nitsch-Performance-Frau, auf ein Kreuz montiert, von vier Assistenzfiguren aufgerichtet und

sodann, natürlich, mit roter Farbe übergossen wird. Antikes Opfer, Christentum und Wagner scheinen einen

Moment lang eins, die Aneignung ist so willkürlich wie vollkommen. Man hatte es erwarte und zugleich

nicht erwartet – das Beste aber kommt zum Schluss: wieder wird eine auf ein Kreuz gebundene Frau

hineingetragen, dann wird ein Mann mit verbundenen Augen hineingeführt, dessen einzige Aufgabe darin

besteht, eine Monstranz zu halten. Das Grandiose, schwer Deutbare, geschieht. Bei Wotans emphatischer

Anrede an die Tochter, die er gleich, wie ein anderes Opfer (Siegmund war das erste), zur Ruhe legen wird,

also bei „Deiner Augen leuchtendes Paar“, wird die Monstranz gehoben und präsentiert. Und wie zum

Beweis, dass es bei Wagner stets eine Identität von Musik und Geste gibt, senkt sie sich beim Erklingen des

Schlafmotivs.

Wie auch immer die radikale Katholisierung der Opfergeschichte von Siegmund und Brünnhilde zu

beurteilen ist: die szenischen Einschnitte, die Hermann Nitsch hier vornahm, wirken, ja: sie wirken stark und

dezidiert.

Die Bilder werden bleiben

Christoph Schlingensief: Parsifal, Bayreuth 2004

Zugegeben: Manchmal, genauer: ab dem zweiten Akt agieren die Sänger so stark, dass die Bilder unwichtig

werden und noch mehr in den Hintergrund rücken, als sie eh schon stehen und liegen. Mag sein, dass dies

mit dem Wort gemeint war, dass sie „nicht stören“ würden. Tatsächlich ist es über weite Strecken

unmöglich, den Zusammenhang zwischen Bild/Farb/akkord und Musik/Drama zu bemerken – völlig

unabhängig davon, ob ein wirklicher Zusammenhang besteht oder die Schüttung auf einer anderen Ebene

buchstäblich verläuft als das, was gerade akustisch und viertelszenisch geschieht; nicht vergessen werden

darf allerdings, dass schon die Schütt-, Wisch- und Herumlaufgänge und -krauchereien der Farbassistenten

einen szenischen Charakter besitzen, der an die von der „eigentlichen“ Walküre-Handlung unabhängigen

buchstäblichen Aktionen der Statisten erinnert, die in Frank Castorfs unvergesslicher Bayreuther

Inszenierung die Bühne als russische Revolutionäre bevölkerten. Was in Nitschs Walküre-Interpretation – es

war eine – bleiben wird, ist die Gewalt zweier Farbflächen pro Akt, die sich dem Drama erstaunlich eng

anschmiegten, ließ man sich erst einmal auf die Langsamkeit ein, mit der die Wechsel der Farbakzente und –

mischungen vor sich gingen – aber auch Wagners Dramaturgie zeichnet sich ja nicht gerade durch rasante

Schnelligkeit aus.

Der Sänger sitzt.

Fritz Kothner

So waren sie zugleich das Wichtigste und seltsam unwichtig, je nachdem, ob man sein Augenmerk nun aufs

Optische (die Flächen) oder das Akustische (die zunächst ruhig dasitzenden Sänger und ihre gestischen

Beiträge) konzentrierte. Wie gesagt: ab dem 2. Akt war zumindest mein Fokus oft eher bei ihnen als bei der

Bildkunst. Lag es an Klaus Florian Vogt, dass dem so war? Zweifellos interessierte man sich im Anfang des

Dramas zunächst für das natürlich spektakuläre Andere des rückwärtigen Bild-Aufbaus. Dass Vogt ein

Sänger ist, dessen Stimme relativ wenig Dramatik gestaltet, aber mit seinem weißen Klang vorbildlich

artikuliert und scheinbar mühelos die Höhen zu gestalten weiß: es sind die Pluspunkte seines Singens, die,

rollencharakterbedingt, vermutlich allein im Lohengrin zur völligen Erfüllung findet. Lise Davidsen, deren

überaus strahlender Sopran wie mit altem dunkelrot-violettem Edelsamt bedeckt ist, was ihrer Stimme,

vergleicht man sie mir der einer Kirsten Flagstad, einen unvergleichlich „alten“ und doch unfassbar vitalen

Klang verleiht, ist in Bayreuth seit ihrem sensationellen Einstieg als Elisabeth bekannt. Sie gestaltet die

Sieglinde zwar pur innerlich, doch gleichzeitig mit einem blendenden Klang, der im dritten Akt mit

dreifachem Forte über ein nötiges Maß hinausgeht; weniger wäre an den exponierten Stellen ihrer Szene

tatsächlich mehr. Über Irene Theorins Brünnhilde kann nur gesagt werden, dass ihre Stimme, wie Thomas

Mann geschrieben hätte, „mit historischem Edelrost“ überzogen ist, während Günther Groissböck in seinem

Bayreuther Wotan-Debüt und seiner gleichzeitig vorerst letzten Bayreuther Wotan-Vorstellung entzückt,

weil er Schönklang, genaue Artikulation und dramatische Kraft ineins bringt und noch den Schluss – bei

aller Kraftanstrengung – gestalten kann: ein wütender, von seiner Tochter begeisterter, herrischer und

verzweifelter Wotan, eine Prachtfigur. Bleiben die gute Fricka der Christa Meyer, der Hunding des Dmitry

Belosselskiy: ein hervorragender finsterer Bass, wie man ihn auch in Bayreuth nicht alle Jahre hören kann,

und das Corps der Walküren, die im Gesamtklang eine außerordentlich schöne, reintönende Mischung

produzierten. Getragen wurden sie vom Orchester der Bayreuther Festspiele, das unter Pietari Inkinen eine

bewegte, subtile, klanglich schöne und doch nachdrücklich dramatische Walküre aus dem Graben

herausspielt. So gehört, darf man sich auf den gesamten Ring freuen, der hoffentlich im nächsten Jahr auf

die Bühne kommen wird – ohne Farb-Spiele, aber mit anderen koloristischen Interpretationen.

…bietest mein Bild mir nun du!

Sieglinde

Einmal dreht sie sich doch um. Siegmund singt, der Mond strahlt in das Haus, das vordem dunkel war, den

kommenden Frühling der Liebe an: „Siehe, der Lenz lacht in den Saal“, und Sieglinde, also Lise Davidsen,

dreht sich zum ersten und letzten Mal zum BILD um: als blickte sie in ein Atelier, in dem gerade eine

gewaltige Fläche mit grünen, braunen und violetten Farbstreifen zu einer Komposition wird. Die Drehung

erscheint plakativ, fast ist sie zu deutlich, aber als augenzwinkender Hinweis auf das, was da gerade im

Wonnemond innerlich, aber auch äußerlich buchstäblich ausgemalt wurde, ist sie einfach: zauberhaft.

Fotos: ©Bayreuther Festspiele / Enrico Nawarath

Frank Piontek, 24.7. 2021

SEI SIEGFRIED (Diskurs Bayreuth: Ring 20.21 – Teil 3)

Premiere: 29.7. 2021. Besuchte „Vorstellung“: 17.22, Counter 6

Wotans Raben fliegen schon unheilankündigend durch den Saal. Ich befinde mich im Festspielhaus.

Donnerstagnachmittag, fremde Mächte haben mich ins Haus gelockt, es sieht nicht so aus, als würde hier

gleich der zweite Akt des Siegfried stattfinden. Zuerst stand ich vor der berühmten Tafel mit den Namen der

Mitwirkende der ersten Bayreuther Festspiele, dann sah ich mich unversehens ins rechte Foyer versetzt, und

sogleich war ich im Zuschauersaal – der Blick auf die Bühne verhieß nichts Gutes. Dort glimmt es

unheimlich, wie aus einer todverheissenden Höhle heraus, als mir in Reihe 5 ein Mann entgegentritt, der mir

die Ankunft Fafners verhieß. Ich kann gar nicht so schnell Angst haben wie ich IHN erblicke: das Monster

fliegt kampfeswütig durch den Raum, in dem ich sonst mit vielen anderen Zuschauern zu sitzen pflege. Es

bleibt mir nichts Anderes übrig, als zum Schwert zu greifen, das für mich bereit liegt. Dann beginnt – ich

kenne ja die Oper – schon schnell der Kampf. Es hilft nichts: ich muss Siegfried sein und den grausam

grimmigen Kerl ermorden. Die Musik dröhnt in mein Ohr, der riesige Drache nähert sich, speit Feuer, es

raucht und brüllt aus ihm heraus, doch als der Befehl erscheint Erschlage den Drachen, stoße ich beherzt zu.

Das Untier wird in den Raum geschleudert, das Schwert im Herzen, ich sehe, wie oben die Säulen brennen,

der monströse Drache stürzt nieder, direkt zu meinen Füßen, ich könnte den gigantischen Schädel berühren,

ich triumphiere: „Da lieg, neidischer Kerl…“. Einen Augenblick später stehe ich in einer der hinteren

Reihen des Zuschauersaals und sehe den gewaltigen Körper, wie er sich sterbend über den Orchestergraben

wälzt – und schon bin ich erlöst. War es mein Herz, das ich im Eingang zum Festspielhaus deutlich heftig

vor mir schlagen sah? War es das von Fafner, den ich gerade gekillt habe? Egal – einige Minuten lang war

ich das Kind, das das Fürchten nicht gelernt hat (denn ich kenne ja die Oper).

Sei Siegfried, so heißt die nicht einmal fünf Minuten lange Arbeit, die im Rahmen dieser etwas anderen

Tetralogie 20.21 für einen ganzen Opernabend einsteht. Die Idee, die vielleicht nicht allein bei jugendlichen

Zuschauern beliebteste Szene des Siegfried in ein Virtual Reality-Spiel zu verwandeln, war schon im

Hinblick auf einen bedeutenden Wagner-Deuter gut. Thomas Mann war nicht der erste, der die Ähnlichkeit

des germanischen Helden mit dem „Pritschenschwinger“ Kasperl und die Nähe Fafners zum Krokodil

bemerkte. Wagner selbst liebte das Figurentheater, an dem die kleinen Zuschauer durch Zurufe und

Mitfiebern einen besonderen Anteil nehmen – Sei Siegfried realisiert mit den ausgefuchstesten Mitteln der

modernen Digitaltechnik eine Simulation, in der sich der Besucher des Festspielhauses wie ein Kind fühlen

kann, das den Zuschauersaal des Festspielhauses als unheimlichen „Erlebnisraum“ durchkämpft. Man

könnte es auch auf einen einzigen populären Begriff bringen: „Geil“ – denn die Professionalität, mit der der

Wagnerianer hier den äußerlich dramatischen Höhepunkt der geliebten Oper erlebt, ist nichts als das. Die

Idee, den Kampf im Saal stattfinden zu lassen, schon deshalb von schlagender Originalität, weil damit

Wagners Ursprungsidee, die Festspiele dem sog. Volk zugänglich zu machen, für einige wenige, aber

packende Minuten (virtuelle) Wirklichkeit wird – vorausgesetzt, man hat das Glück, eine Eintrittskarte für

eine der drei Walküre-Malaktionen zu besitzen, in deren Pausen und eine Stunde danach den angemeldeten

Opernbesuchern die Brillen übergestülpt werden. Die realen Schwerter, die zwischen den sechs „Counters“

zahlreich auf dem Boden liegen, sind dagegen nicht mehr als nostalgische Theaterrequisiten einer

vergangenen Epoche. Wozu braucht man schon eine Eisenwaffe, wenn man einen Helm des 21. Jahrhunderts

auf dem Kopf trägt?

Wir verdanken diesen kurzweiligen und aufregenden Beitrag zum Ring 20.21-Projekt des Diskurs Bayreuth

dem auf vielen Gebieten ungewöhnlich vielseitigen Theaterregisseur Jay Scheib, der sich 2017 in der

Wagner-Welt durch die Wuppertaler Produktion Surrogate Cities / Götterdämmerung einen Namen machte,

als er Heiner Goebbels Orchesterstücke mit dem Schlussakt der Tetralogie koppelte. Mythos und Moderne

kamen schon damals zwanglos zueinander, die Frage nach der Schuld des Menschen und der Rolle der

Städte wurde damals aufgeworfen; nun werden Mythos und Moderne auf spielerische, trotz des schweren

lauten Kampfs viel leichtere Weise nach Bayreuth gebracht. Niemand muss sich fragen, inwiefern er

„Siegfried“ im Herzen ist (auch wenn es zunächst höchst vernehmlich schlägt). Er muss nur einen Kampf

bestehen, von dem er sicher sein kann, dass er ihn nach drei Minuten überlebt hat. Technisch möglich

machten diese im klassischen Sinne reizende Erfahrung Jay Scheibs Leute vom Massachusetts Institute of

Technology (MIT), an dem er Professor ist, „insbesondere des NCSOFT/MIT.nano Immersion Lab Gaming

Program“, als Koproduktion mit NightLightLabs (Los Angeles): dem technischen Direktor Jesse Garrison,

der Chefentwicklerin Kathleen Fox und dem Klangdesigner Davy Sumner. Damit nicht genug: das 3-DModell des Festspielhauses lieferte Ryan Metcalfe mit seinem Team von Preevue (London), nachdem

LoooM (Berlin) das Haus gescannt hatte. Sie alle schufen, heißt es im Programmheft, eine Analogie zu

Wagners Traum vom „unsichtbaren Theater“, aber was sie schufen, ist das genaue Gegenteil von Wagners

Vision. Das Theater ist, weil es so scheint, durch und durch echt, sichtbar, für den Siegfried in einem selbst

auf überreale Weise spielbar. „Das Ziel ist ein noch direkteres Eintauchen in die Fiktion, in die Geschichte

und die Erfahrung der Oper“ – der Plan ging auf. Nur eines fehlte an diesem Nachmittag: die Kinder und

Jugendlichen, die – vielleicht – den Weg zu Wagner durch derartig elaborierte und lustvolle Kurzeinstiege in

Wagners fantastische Welten finden könnten.

GÖTTERDÄMMERUNG: THE THREAD OF FATE (Diskurs Bayreuth: Ring 20.21 – Teil 4)

Festspielpark, 29.7.-25.8. 2021

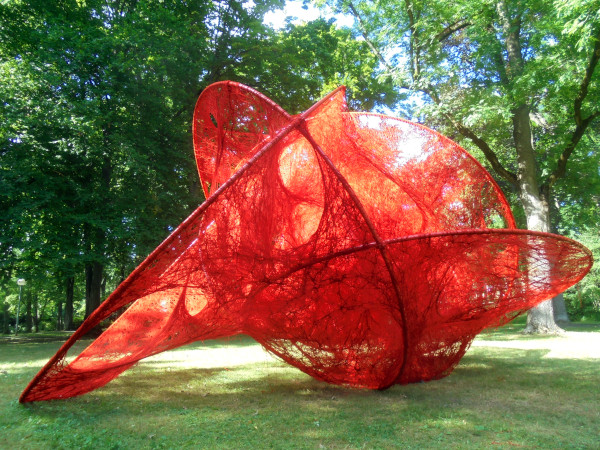

„Des Seiles Fäden find‘ ich nicht mehr; verflochten ist das Geflecht.“ War es diese Stelle aus der NornenSzene der Götterdämmerung, die Chiharu Shiota den Auftrag verschaffte, für die Festspiele eine

Installation im Festspielpark herzustellen?

Wagner sprach in Zusammenhang mit dem Vorspiel der Götterdämmerung vom „Weltenschicksal-Gespinst“mit Gespinsten kennt sich die Künstlerin von jeher aus, ja: Sie sind das Markenzeichen Shiotas. Wer

Shiotas Arbeiten kennt, weiß, dass ihn Erlebnisse erwarten, die vom Material geradezu provoziert werden,

gleich, ob es sich dabei um tiefschwarze oder um blutrote Wollwebereien handelt, die sich um die

verschiedensten Objekte hüllen. Was dabei herauskommt, wenn Installation auf Oper trifft, konnten die

Zuschauer bereits 2017 bis 2019 am Theater Kiel beobachten, denn, um auf das „Geflecht“

zurückzukommen, mit dem Ring des Nibelungen hatte sie bereits damals zu tun. Ausstattungskunst und

Bühne, Szene und Installation kamen damals hautnah zusammen, und natürlich war die Szene der Nornen

und ihres Seils eine ideale Steilvorlage für die Künstlerin. Vermutlich hatten die Kieler damals die Idee, die

Japanerin zu engagieren, weil sie angesichts des Nornenseils einfach zu nahe liegend war, um ignoriert zu

werden, doch beschränkten sich Shiotas Webkünste nicht auf die eine Szene. Fast alle Bühnenräume dieses

Ring waren erfüllt von ihren beeindruckenden Geweben – bis zu den Drahtgebilden der Körper der Riesen

und Granes, bis zu Fafners schwarzem Wald und Brünnhildes feuerrotem Felsen. Erst mit der Welt der

Gibichungen verschwand das Naturmaterial aus der Szene.

Nun also vollendet sich der Bayreuther Ring 20.21 mit einer Arbeit Shiotas, in der denn doch der Wollfaden

das wesentliche Element ist. Des Seiles Fäden finden sich bei den riesigen Ringen, die sie umschlingen.

„Die rote Skulptur“, sagte Shiota, „verkörpert die Akkumulation von Beziehungen zueinander. Diese

Verbindungen dehnen sich in Zeit und Raum aus, während die Einfachheit des Rings die Einheit,

Unendlichkeit und Ewigkeit symbolisiert“. Hat die Skulptur auch natürliche Grenzen, sind die Laufmeter

der Fäden auch abzählbar, scheinen sich die Räume, die sich durch die Verschlingungen und Ringe bilden,

doch in eine Unendlichkeit zu öffnen, die den Ring des Nibelungen bis heute auszeichnet: bis hin zu

Skulpturen und Installationen, die ihn quasi philosophisch weiterdenken. „Der Faden kann eng sein, sich

verstricken, zuammenziehen oder dehnen, genau wie menschliche Beziehungen“ – dazwischen und dahinter

liegen die Räume, in denen die menschlichen Dramen stattfinden: bisweilen sichtbar, manchmal heimlich.

Während die Konstruktion des Fadenwerks nicht völlig willkürlich laufen kann, aber von der Fantasie der

Fadenwirkerin abhängt, darf der Betrachter an das Wiederspiel von „Bestimmung und Schicksal, freiem

Willen und Kontrolle“ denken – die Frage, ob das Seil, das die Nornen im Vorspiel der Götterdämmerung

halten, wirklich reißen muss, ob sich also, wie Shiota sich fragt, Brünnhildes und Siegfrieds Schicksal

unaufhaltsam ist und endlich im Blut des Todes endet, wird genau von diesen Gegensätzen berührt. Leben

und Tod gehören zusammen, für Shiota sind es die wesentlichen Themen ihrer Arbeit wie auch des

Schlussstücks der Tetralogie, doch auch die Liebe. Ist die Liebe das Schicksal des scheiternden Paars? Die

Ringe, die Chiharu Shiota mit einem roten Fadennetz verbunden hat, weisen auch auf das Feuer hin, das im

Brande Walhalls und der Gibichungenhalle, dieser Repräsentanz der korrupten Menschenwelt, die

Götterburg und die Erde von jenen Mächten säubern soll, die die Liebe bedrohen.

Rot ist auch die Hauptfarbe einer anderen Produktion dieses Ring 20.21. Betrachtet man Chiharu Shiotas

und Hermanns Nitschs Bayreuther Arbeiten von dieser Perspektive aus, bilden sie ein eigenes

farbkünstlerisches Gegengewicht zu den beiden anderen, theatralischen Arbeiten. Zusammen aber ergeben

sie einen Ring, der deshalb so rund ist, weil die einzelnen Abende, Vormittage, Kurznachmittage, Tage und

Nächte mit Loge, der Malaktion, dem Drachenkampf und dem Fadenkunstwerk denkbar verschieden

ausfielen. So gesehen ist nichts so schlecht, dass es nicht für irgend etwas gut ist. Corona hat schließlich

dafür gesorgt, dass einige originelle und schöpferische Künstler der Gegenwart für Bayreuth arbeiteten, die

ansonsten wohl kaum auf und am Hügel in Erscheinung getreten wären.

Frank Piontek, 29.7. 2021

Foto: ©Frank Piontek